作者:小食代

在近日举行的第23届国际营养学大会(IUNS-ICN) 上,蒙牛集团展示了自主研发的益生菌菌株Lc1991这一重大成果,首次揭示微生物色氨酸-胆酸(TRP-CA)调控血糖的新机制,为全球血糖健康管理提供全新的“中国方案”。

据了解,上述研究发表于国际权威期刊《Cell》,是近期收录的食品科学领域重要应用型研究之一,标志着蒙牛在突破益生菌技术“卡脖子”问题、打造乳业“中国芯”方面取得重大进展。这意味着,蒙牛有望成功打破国外菌种技术垄断,推动“中国菌”跻身全球营养科学第一梯队。

突破益生菌核心技术

长期以来,中国的益生菌核心技术如同高端芯片一样受制于人。蒙牛持续投入科技研发,致力于寻求突破。有数据显示,当前中国糖尿病患者达2.33亿。蒙牛率先自主研发出副干酪乳酪杆菌Lc19,找到了控糖领域的“中国解法”。

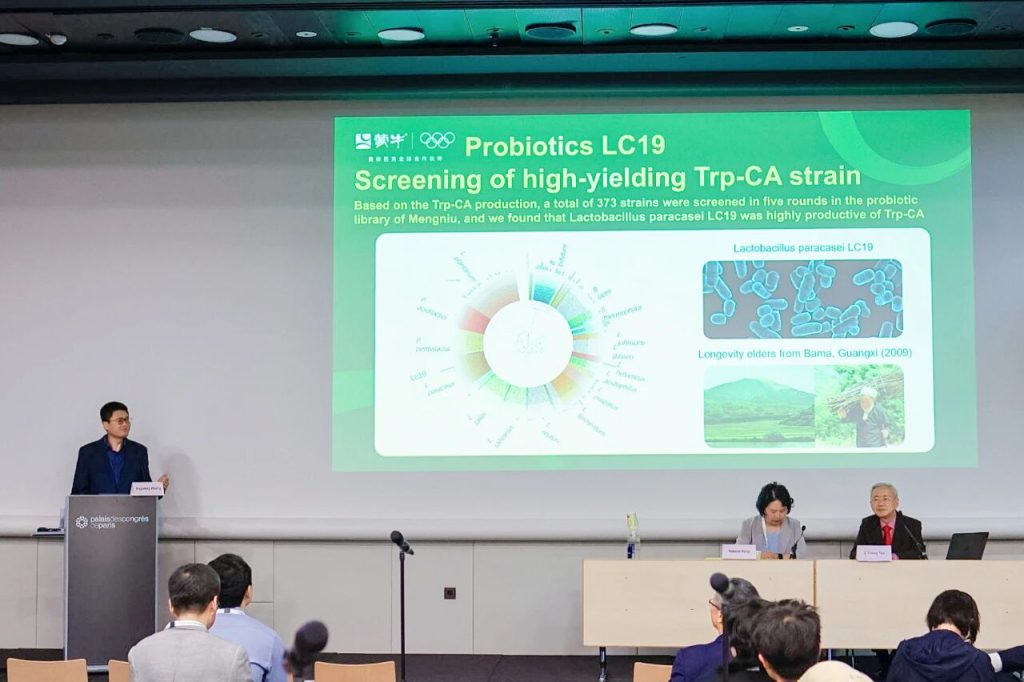

据介绍,上述“解法”的核心机制,是微生物色氨酸-胆酸(TRP-CA)这条新发现的信号通路。蒙牛联合北京大学医学部发现,特定微生物合成的氨基酸结合胆汁酸可激活人体受体,促进人体自身的GLP-1和胰岛素分泌,从而改善血糖稳态。基于这一创新成果,蒙牛研发出副干酪乳酸杆菌Lc19这一新型高效血糖管理益生菌菌株,针对关注血糖健康的人群提供膳食营养支持。

值得留意的是,该突破性成果已发表于全球生命科学权威期刊《Cell》。这是全球食品科学领域的研究成果首次在《Cell》成功发表,意味着Lc19的科学价值获得了国际学术权威的认可,也代表蒙牛在乳业核心技术的自主创新上实现了重点突破,为国家解决益生菌“卡脖子”问题提供了战略支撑。

目前,该项研究已实现了产业应用。蒙牛基于Lc19菌株的重大突破,成功推出悠瑞安糖盾益生菌粉,该产品融合Lc19与航天耐氧菌株MN-Gup两大专利菌株,每盒活菌含量高达10200亿CFU,同时添加桑叶提取物、苦瓜粉等天然植萃成分,采用多靶点协同。

据了解,该配方将进一步拓展至蒙牛中老年配方奶粉产品中,结合天然植物提取专利技术,实现“益生菌微生态调节+植物活性成分”双重赋能,为关注血糖人群提供精准、专业的营养支持。

塑造自主科研硬实力

实际上,Lc19菌株的突破性成果只是蒙牛益生菌研发矩阵的“冰山一角”。蒙牛早在2010年已实现中国自主菌种研发“零的突破”,并建立起拥有超1.8万株菌种的自主知识产权资源库。

当前,通过体系化成套技术解决方案,蒙牛在益生菌研究中达到国际领先水平,并凭借专利菌株研发荣获国家科学技术进步二等奖、中国专利银奖等多项重量级科研荣誉。其中,自主研发的专利菌株PC-01,耐胃酸、强活性,消化不良改善率达88%2,突破了益生菌基础研究的关键瓶颈。

此外,蒙牛自主研发的两款母乳低聚糖(HMO)已经通过国家卫健委审批,其中“2'-岩藻糖基乳糖(2'-FL)”还获得美国食品药品监督管理局(FDA)的GRAS(Generally Recognized As Safe)认证;旗下首个母源MLCT+新型OPO专利亲和配方,经过实证登上国际顶级学术期刊《Nutrients》;自主研发3个品种的苜蓿,对标国际已达到“优级”水平……蒙牛通过一系列自主科研攻关破局,正在引领中国乳业全面迈向全球价值链的高地。

而这些科研成果,得益于蒙牛在乳业自主研发领域长期主义的坚持。近年来,蒙牛在营养健康领域持续加大研发投入,研发投入年均增速为13%,2024年达5.13亿元,同时布局全球资源,组建创新网络,在全球设立9大研发基地。

“一体两翼”引领精准营养变革

随着“健康中国”已成为国家战略,市场需求越来越细化。以科研创新和产品转化双轮驱动,引领精准营养变革,既是蒙牛基于行业观察给出的解决方案,也是其“每天一斤奶、强壮中国人”的初心所在。

近年来,蒙牛坚定推进“一体两翼”战略,在夯实核心基本盘的同时,全面布局“营养健康平台”和“海外平台”,持续强化研发创新推动乳品从“基础营养”向“精准营养”跨越升级。

据了解,除了低GI产品,蒙牛还在银发营养、特医营养和运动营养等领域广泛布局,改善精准营养供给,满足细分人群的多元健康诉求:

针对中老年人群,蒙牛“悠瑞”奶粉构建起覆盖心血管、骨骼关节、血糖、肠道等全细分领域的精准产品矩阵;针对儿童群体,蒙牛“一米八八”儿童成长奶粉也将加入蒙牛首发自研益生菌Hi188作为核心科技支撑,配以科学全面的“四维营养矩阵”,形成专为中国儿童打造的精准营养方案;针对运动健身人群,蒙牛“迈胜”创新打造液体蛋白、机能胶、电解质浓缩液等运动产品矩阵,并通过场景化解决方案,重塑中国运动营养版图……

该公司表示,面对精准营养时代的到来,将坚持以研发创新为核心动力,深化“一体两翼”战略布局,实现关键技术、商业价值、社会效益的三重收益,以科技自立引领产业革新,让精准营养惠及全球消费者。

1.专利号:ZL202010507598.9;

2.刘凯龙,康小红,张哲,郭帅,王记成.2021.《副干酪乳杆菌PC-01益生特性和安全性研究》.《中国食品学报》.